LA CELEBRAZIONE DELLA QUARESIMA

don Enrico Finotti

Come per gli altri tempi liturgici viene proposta qui una celebrazione ampia e completa dei riti quaresimali.

Si propongono inoltre altre integrazioni rituali che ne esplicano i contenuti, talvolta impliciti, e caratterizzano ulteriormente la Quaresima.

- Le celebrazioni della Quaresima

- Il Mercoledì delle Ceneri

La celebrazione del Mercoledì delle Ceneri assume particolare incidenza pastorale quando è preceduta dalla procession penitenziale, secondo l’antica tradizione della liturgia romana. In tal modo l’inizio della Quaresima assume un carattere pubblico e sociale, come richiede la natura del tempo.

LA GRAZIA DELLA QUARESIMA

- La Quaresima, tempo sacramentale

La grazia propria della Quaresima è espressa nella colletta del Mercoledì delle Ceneri che definisce il tempo di Quaresima un sacramentale.

Questa sacramentalità propria dell’anno liturgico in generale e di ogni suo tempo e festa in particolare, è detta esplicitamente e in modo del tutto singolare per la Quaresima.

“O Dio nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita”.209

IL TEMPO ORDINARIO (seconda parte)

Il tramonto del sabato

“Benchè il giorno liturgico, come il giorno astronomico, decorra dalla mezzanotte alla mezzanotte, la Chiesa nella celebrazione della Domenica ha conservato l’uso biblico di computare come inizio del giorno la sera : “ E fu sera, e poi mattino: il primo giorno” (Gen 1, 5). Infatti, secondo le parole di s. Leone Magno la Domenica è “il giorno della risurrezione del Signore, il cui inizio, come è noto, è fissato la sera del Sabato”.

Questa è la vera ragione per cui si sono sempre celebrati i primi vespri della Domenica e per cui la sede apostolica, per provvedere alle necessità della nostra epoca, dà alle conferenze episcopali che la chiedono, la facoltà di anticipare la sera del Sabato la messa della Domenica successiva”.428

Questa disposizione, recepita nel Codice di Diritto Canonico, è ora legge universale della Chiesa e non si può più parlare di messa prefestiva, ma festiva a tutti gli effetti in tutta la Chiesa Cattolica.

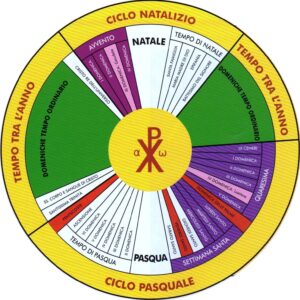

IL TEMPO ORDINARIO (prima parte)

“Oltre i tempi che hanno proprie caratteristiche, ci sono trentatrè o trentaquattro settimane durante il corso dell’anno, le quali sono destinate non a celebrare un particolare aspetto del mistero di Cristo, ma nelle quali tale mistero viene piuttosto venerato nella sua globalità, specialmente nelle domeniche. Questo periodo si chiama tempo “per annum”, o tempo ordinario.

Il tempo “per annum” comincia il lunedì che segue la domenica dopo il 6 gennaio e si protrae fino al martedì prima della Quaresima; riprende poi con il lunedì dopo la Pentecoste per terminare prima dei primi vespri della I domenica di Avvento.

Allo stesso modo vengono utilizzati i formulari per le domeniche e le ferie che si trovano nella liturgia delle ore e nel messale” (Norme Generali nn. 43-44).

Il tempo ordinario non ha speciali connotazioni relative al mistero di Cristo, ma è incentrato sulla totalità di esso e si presta ad approfondire e celebrare nella sua forma antica, tipica ed ordinaria, sia la domenica sia il giorno liturgico feriale.

Per questo ora vengono proposte le modalità liturgiche della celebrazione della domenica come tale e del giorno feriale nel suo stato ordinario.

La celebrazione del tempo natalizio

Per attualizzare il Mistero e attingere alla sua grazia, ecco il programma celebrativo del tempo di Natale.

Per attualizzare il Mistero e attingere alla sua grazia, ecco il programma celebrativo del tempo di Natale.

La descrizione non considera la celebrazione ordinaria del tempo natalizio e delle sue solennità, ma si sofferma ad evidenziare elementi che, già previsti dal Messale, possono essere ancora non sufficientemente conosciuti, e quelle celebrazioni tipiche e integrative, che sono proposte in questo sussidio.

- Le celebrazioni del tempo di Natale

- La benedizione dei ceri natalizi nella vigilia di Natale

LA GRAZIA DEL TEMPO DI NATALE

La grazia tipica delle solennità e di tutto il tempo natalizio è l’unione della nostra vita con la vita divina di Colui che ha voluto assumere la nostra natura umana.

La colletta della Messa del giorno di Natale afferma chiaramente il contenuto della grazia del Natale del Signore:

“O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine, e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fà che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana”.

Questo mistero di unione di Lui con noi è espresso singolarmente nella celebrazione eucaristica nel rito offertoriale dell’immissione dell’acqua nel vino, dove le parole accompagnatorie, tratte dalla suddetta colletta del giorno di Natale,180 esprimono il mistero dell’Incarnazione del Verbo e al contempo la nostra unione con Lui, che ci fa diventare partecipi della natura divina.

“L’acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana”.

Ogni giorno, quindi, la Chiesa, unendo l’acqua al vino, celebra simbolicamente quell’unione “ipostatica” che avvenne nell’Incarnazione del Verbo e che si rende sacramentalmente attuale e presente nella SS. Eucaristia, presenza “vera, reale e sostanziale” del Dio fatto uomo.

E insieme, ogni giorno, unendo l’acqua al vino, la Chiesa celebra simbolicamente la nostra unione col Verbo incarnato, unione avvenuta “in radice” nel Battesimo e nella Confermazione e che viene continuamente alimentata ed intensificata dalla assunzione sacramentale del Corpo del Signore nella s. Comunione.

E’ questa grazia unitiva, fonte della nostra divinizzazione, che nelle solennità natalizie viene vivificata e aumentata, tramite le celebrazioni liturgiche.

A cura della Redazione

IL MISTERO DEL NATALE

“Dopo l’annuale rievocazione del mistero pasquale, la Chiesa non ha nulla di più venerando che la celebrazione del Natale del Signore e delle sue prime manifestazioni: ciò che essa compie nel tempo di Natale.

Il tempo di Natale inizia con i Primi Vespri del Natale del Signore e termina la domenica dopo l’Epifania, cioè la domenica che cade dopo il 6 gennaio.

La Messa della vigilia di Natale si usa alla sera del 24 dicembre sia prima che dopo i Primi Vespri.

Nel giorno di Natale, secondo l’antica tradizione romana, si possono celebrare tre messe: la notte, all’alba, nella giornata.

L’ottava del Natale è così ordinata:

Gesù è nato il 25 dicembre

da “Il Cammino dei Tre Sentieri” – 21 DICEMBRE 2022

Il professor Michele Loconsole, dottore in Sacra teologia Ecumenica, Presidente dell’associazione internazionale ENEC (L’Europe-Near East Centre) e Vicepresidente della Fondazione Nikolaos e dell’Associazione Puglia d’Oriente, rilasciò (clicca qui) un’interessante intervista all’agenzia di stampa Zenit, dove ricordò recenti studi che confermano il fatto che Gesù sia nato, se non proprio il 25 dicembre, senz’altro in una data molto vicina a questa. In realtà si tratta di studi che già si conoscevano. Ne aveva parlato Vittorio Messori sul Corriere della sera del 9.7.2003. Bene ha fatto il professor Loconsole a ricordarlo.

La dimensione ascetica della Notte Santa

A cura della Redazione

Non possiamo sottacere il valore ascetico del popolo che attende, anche con un certo sacrificio, l’ora della celebrazione del grande Mistero. Esso accentua ed è parte integrante della celebrazione del Mistero stesso. Infatti la celebrazione liturgica della Chiesa prevede un itinerario, – oggi alquanto ridotto e quasi scomparso – che si conclude con l’attuazione sacramentale dell’opera della nostra salvezza nell’Eucaristia. Gli ingredienti di questo cammino sono il digiuno, la veglia, l’ascolto della Parola e la preghiera. Tutto questo veniva offerto nell’antica Veglia domenicale, quando dopo il lucernale, si vegliava nella notte, digiunando, e si ascoltava la Parola di Dio, meditandola nel canto dei salmi, nel silenzio e nelle orazioni. Infine al sorgere del sole si incontrava il Signore stesso nel mistero del Sacramento e l’incontro con lo Sposo colmava il cuore della gioia pasquale. Lo svolgimento era logico, si trattava di solidarizzare con la passione e morte del Signore, mediante il digiuno e la veglia, che costavano certo rinuncia e sacrificio, per poi degnamente e con frutto esultare nell’annunzio e nella mistica partecipazione alla realtà di Lui risorto. La dimensione ascetica e penitenziale è indissociabile dalla celebrazione eucaristica, infatti ‘per crucem ad lucem’ e tale dimensione oggi permane in indicazioni quasi irrisorie nell’ora di digiuno eucaristico che precede la comunione. Rimangono solo due espressioni che ancora richiamano l’epoca d’oro dell’antica celebrazione: la notte di Pasqua e quella di Natale. Qui ci sarebbe data la possibilità di valorizzare gli elementi pre-eucaristici della veglia, dell’ascolto prolungato della Parola e del digiuno. Tuttavia dove sia la Veglia Pasquale, come la Messa di mezzanotte di Natale, sono devitalizzate, sia nella durata, come nell’orario, come nella indebita semplificazione, tale esperienza è di fatto perduta per la comunità cristiana. Oggi l’urgenza non è dare al popolo un facile e inconcludente appuntamento celebrativo, ma introdurlo in una esperienza celebrativa edificante, che porti a riflettere e pregare, e così provocare una sempre maggiore coscientizzazione e una più profonda conversione. Questo deve essere l’intento della pastorale autentica per non ridurla ad una branchia dell’ufficio del turismo o della cultura..(da “Natale: la mezzanotte santa” Trento, 2005, pp. 42-45)